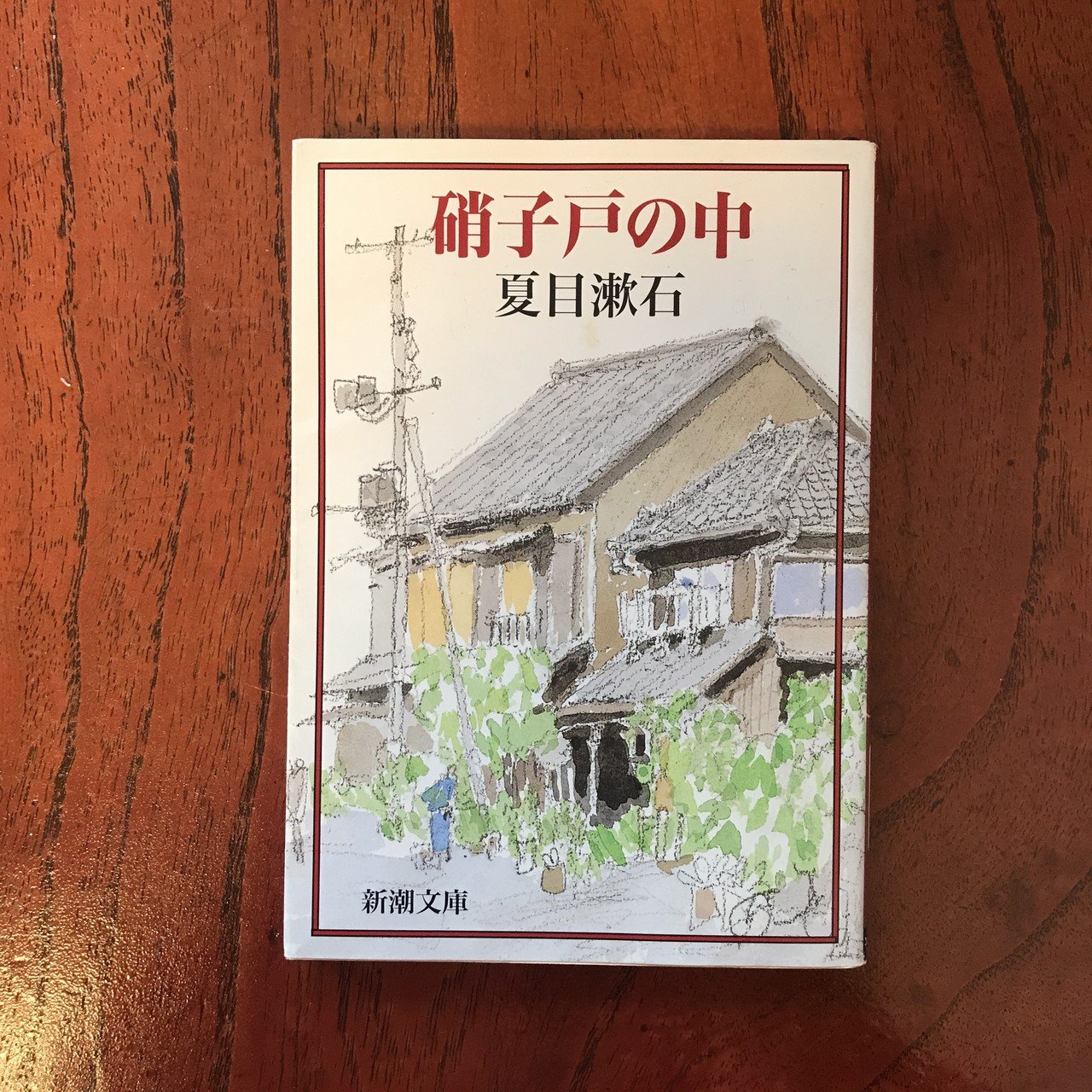

夏目漱石の晩年の作品『 硝子戸 の 中 (うち) 』に、漱石の飼い犬の話が出てきます。 Hさんからもらいうけて犬でこちらには、「ヘクトー」という名前がついています。 「ヘクトー」と言う名前については、次のように書かれています。 「それはイリアッドに出てくるトロイ一の勇将の名前で日本大百科全書(ニッポニカ) 夏目漱石の用語解説 小説家。本名金之助。慶応(けいおう)3年1月5日(新暦2月9日)に江戸牛込馬場下横町(東京都新宿区牛込喜久井町)に生まれた。三好行雄生い立ち父は同町一帯を支配する名主小兵衛直克(こひょうえなおかつ)、母千枝との5男3女の末子であっ 夏目漱石 敬语 さん 日本文学 中日双语 高级日语 文学大app NHK大雨肆虐 夏目漱石旧宅被毁 NHK在线听写是沪江新部落的一个在线学习新系统。 听写系统有专门的主持人负责一天的NHK新闻稿件(1分半钟左右)的听写和翻译校对,保证听力原文和参考译文的

夏目漱石のおすすめ小説 作品ランキング9選とあらすじ レビュー 読書好き60人が選んだ

夏目漱石 晩年

夏目漱石 晩年-漱石が晩年に到達した人生観は であった。 その詳しい解説は、哲学解説書に譲るとして、 (天の則って私を去る) というこの言葉は、西郷隆盛が好んだ (天意を知る) にも通じ、公平無私な天を手本にして利己心を捨てるべきだという考えを表して 文豪・夏目漱石の晩年の作品である。ある種の悟りの境地を詠んでいて、自分の死を予言するかのようである。======================無題 <五言絶句> 明治43年9月29日作仰臥人如啞 仰臥(ぎょうが)人啞(あ)の如し黙然見大空 黙然(もくねん)大空(だいく

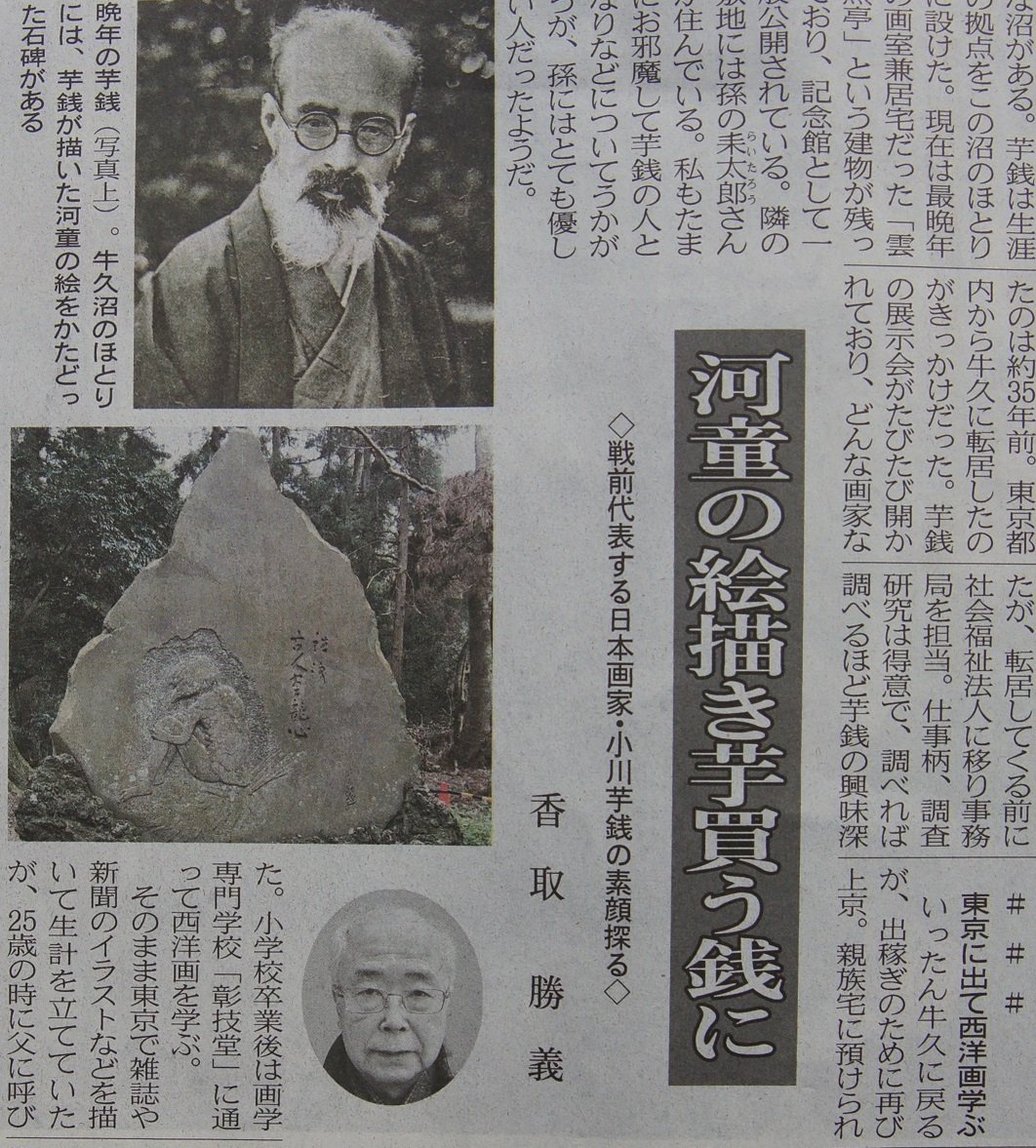

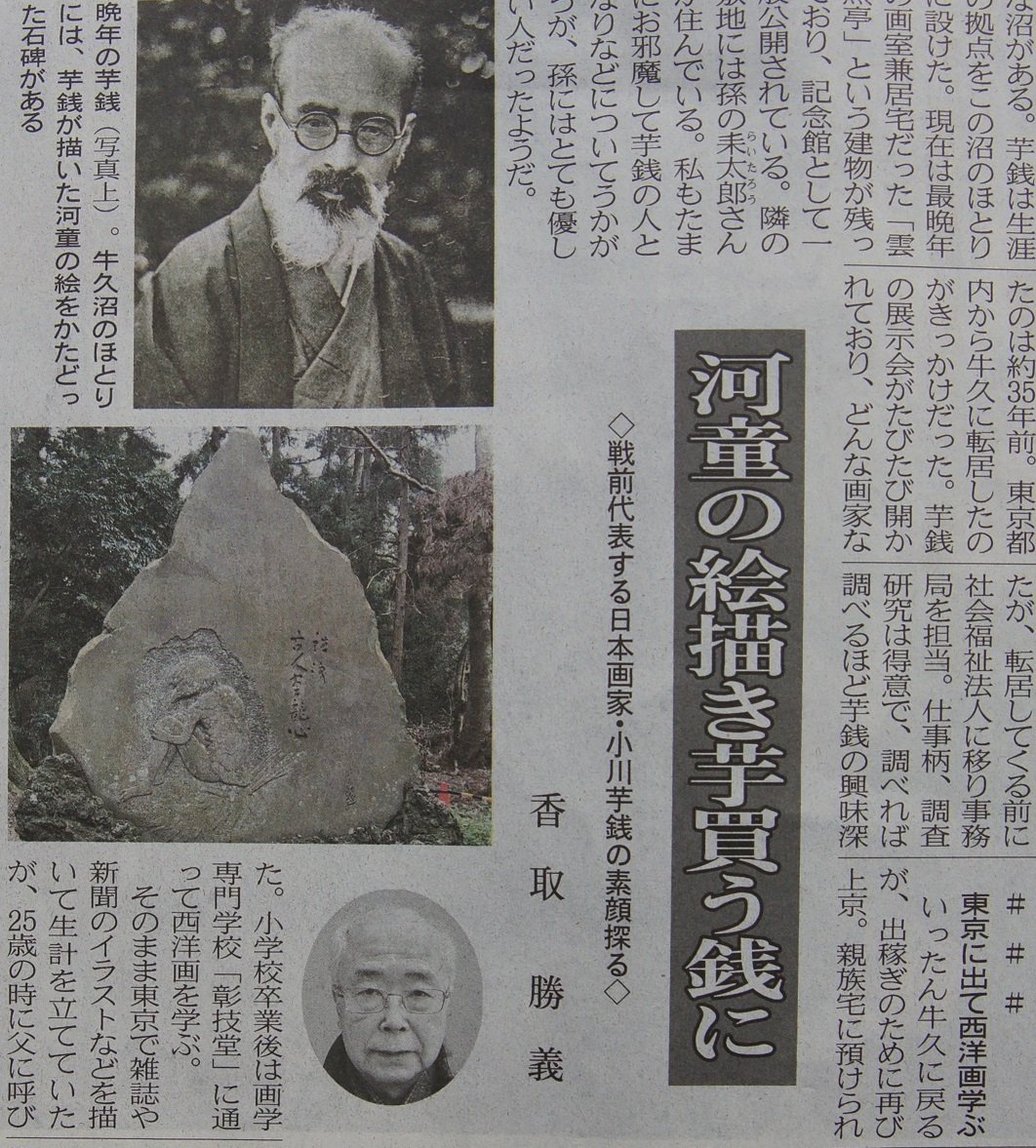

すーべにあ文庫 در توییتر 27の句を小林一茶が 書を夏目漱石が それに画を描いた 三愚集 大正9年 も小川芋銭のよく知られた仕事です

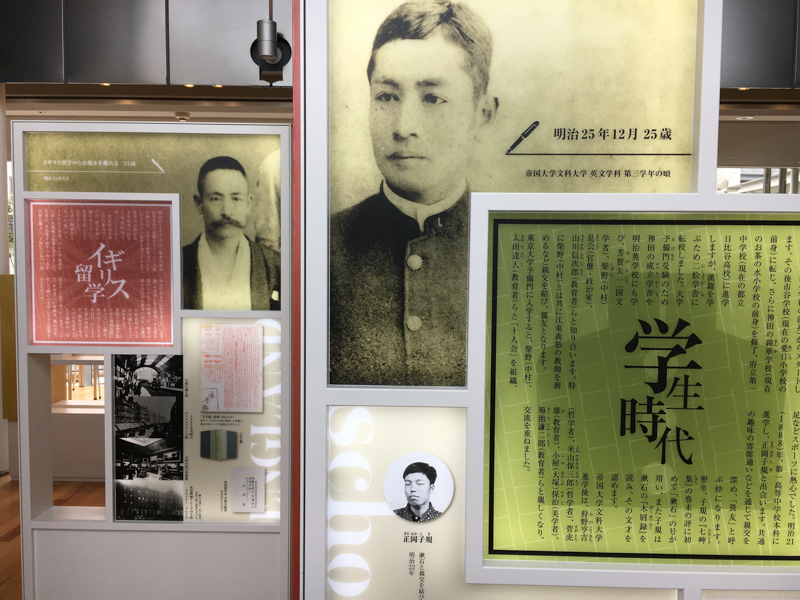

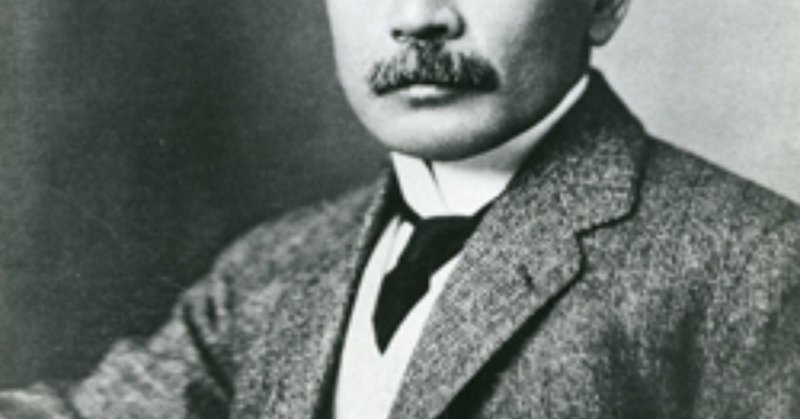

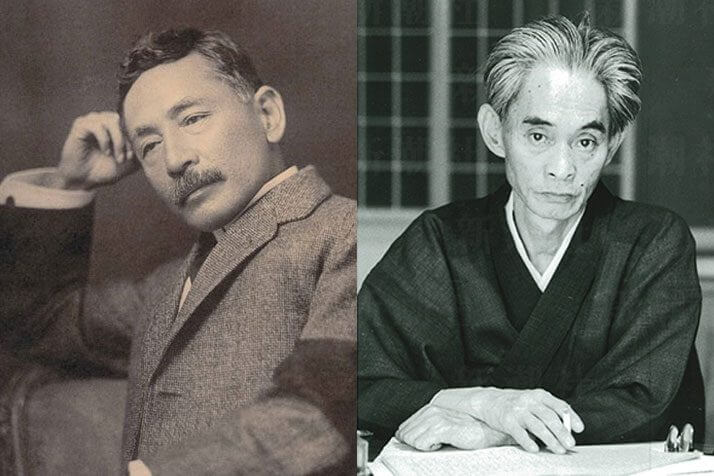

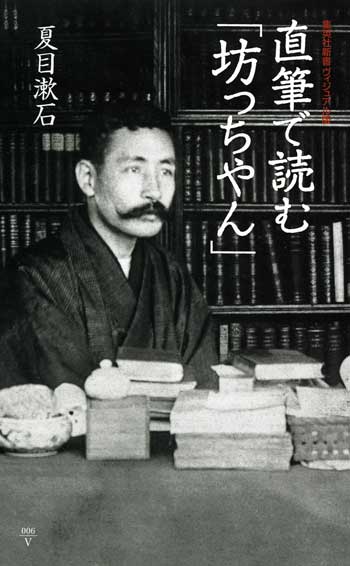

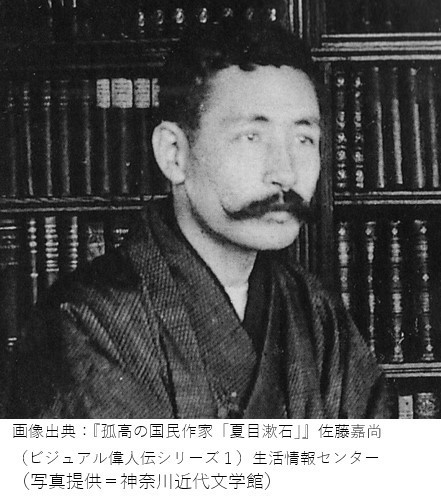

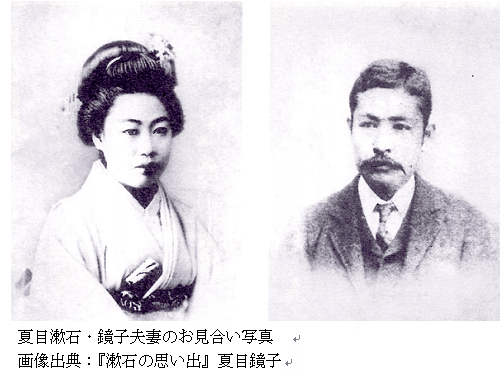

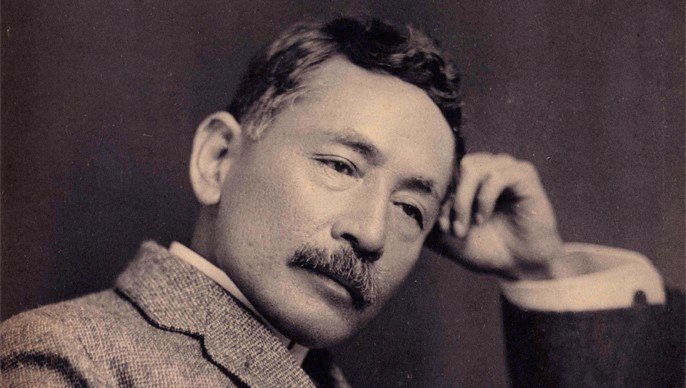

夏目漱石 日本の小説家、評論家、英文学者、俳人。 本名は夏目金之助(なつめ きんのすけ)。 俳号は愚陀仏。 明治末期から大正初期にかけて活躍した 近代日本文学の文豪の一人。 代表作は『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『三四郎』 『それから夏目漱石 自己本位と則天去私 人間とは何か生涯追求 漱石を語る時、「自己本位」と「則天去私」がいわれるが、前者から後者へ変化していったのではなく、両立する。前者は、人まねであない生き方であり、後者は、自我に固執しない生き方である。 夏目漱石の人物像や作風 (夏目漱石 出典:Wikipedia) 夏目漱石( 1867 ~ 1916 年)は明治時代を代表する文豪で、作家だけでなく、評論家や大学教授、英文学者など多分野で活躍していました。 漱石が俳句の世界に足を踏み入れるきっかけは、俳人・正岡子規との出会いにありました。

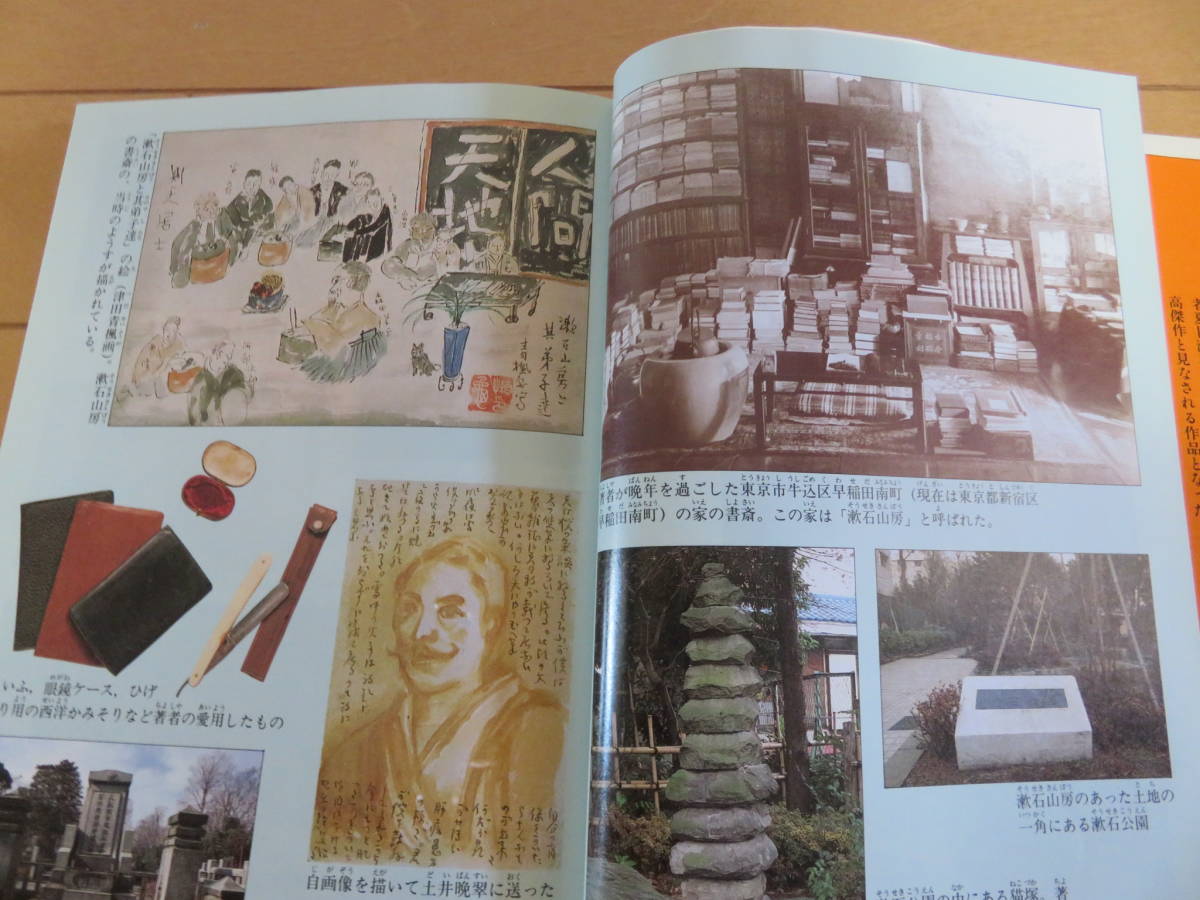

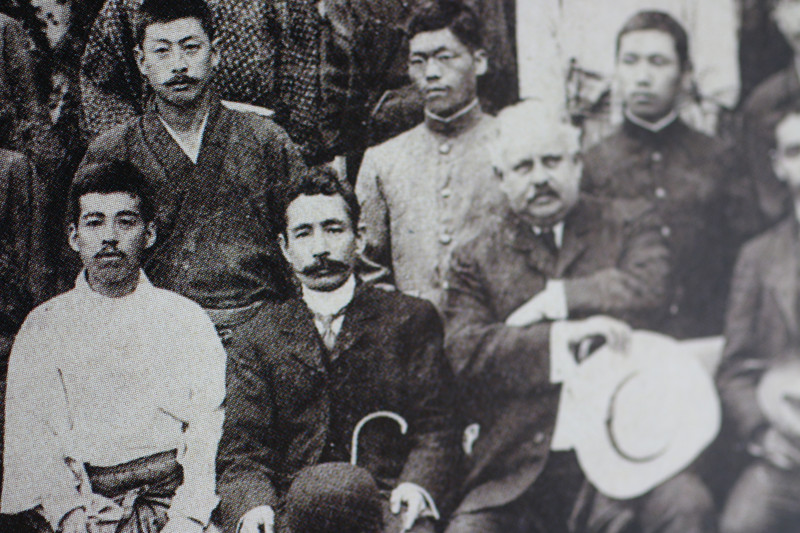

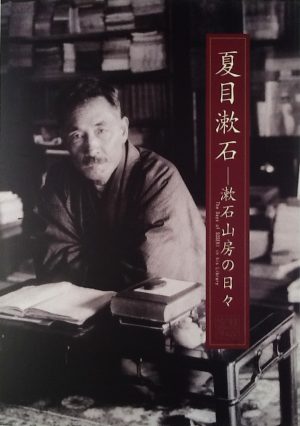

(仮称)「漱石山房」記念館の整備 新宿区は、夏目漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じたまちです。 漱石は晩年の 9年間を「漱石山房」と呼ばれた早稲田南町の家で暮 作を執筆しました。客間では週ら 夏目漱石 門下生 夏目漱石書 五言絶句「芳菲看漸饒 韶景蕩詩情 却愧丹青枝 春風描不成」漱石のとされる者には、作家だけでなく、様々な分野の学者・教育者・文化人が含まれている。彼らによって漱石の影響は広汎な夏目漱石の晩年 朝日新聞入社後 / 大患後1 / 大患後2 / 晩年 / 芥川への書簡 / 漱石のこだわり // もどる 筆者は文学部の卒業論文で漱石をとりあげ、吾輩は猫であるにおいて苦沙弥が漱石の戯画化であることよりも猫と人間の食物がそれぞれ日本人と西洋文化の寓喩であることの方が重要である

夏目漱石 日本の小学校に転校して、入院先で 芥川龍之介 や 太宰治 等を毎日のように図書室から借りて読んでいた私だが、軽快なテンポで読みやすいことは認めるが(「坊ちゃん」「 吾輩は猫である 」など)、どうして、 夏目漱石 、この人が 近代文学夏目漱石(なつめ そうせき、1867年 2月9日〈慶応3年1月5日〉 1916年〈大正5年〉12月9日)は、日本の小説家、評論家、英文学者、俳人。 本名は夏目金之助(なつめ きんのすけ)。俳号は愚陀仏。 明治末期から大正初期にかけて活躍した近代 日本文学の文豪の一人。夏目 漱石 作家名読み: なつめ そうせき ローマ字表記: Natsume, Soseki 生年: 没年: 人物について: 慶応3年1月5日(新暦2月9日)江戸牛込馬場下横町に生まれる。本名

夏目漱石の娘と長岡 新潟県長岡市の自家焙煎コーヒー豆専門店 リブロ珈琲営業日記

夏目漱石の有名俳句 15選 春夏秋冬 俳句の特徴や人物

夏目 金之助(後の漱石)は、1867年 2月9日(慶応3年1月5日)に江戸の牛込 馬場下(現在の東京都 新宿区 喜久井町)にて、名主の夏目小兵衛直克・千枝夫妻の末子(五男)として出生した。 父の直克は江戸の牛込から高田馬場までの一帯を治めていた名主で、公務を取り扱い、大抵の草枕 夏目漱石全集3 1987(昭和62)年12月1日 京に着ける夕 夏目漱石全集10 19(昭和63)年7月26日 教育と文芸 漱石文明論集 1986(昭和61)年10月16日夏目漱石誕生の地は、新宿区喜久井町。 東京メトロ早稲田駅2番、早稲田駅前 交差点から来迎寺までの夏目坂に記念 碑があります。 夏目漱石が晩年の9年間を過ごしたのは早稲田南町の借家、漱石山房です。 この漱石山房で、文壇第1作の虞美人草 を完成。

漱石について 新宿区立漱石山房記念館

すーべにあ文庫 در توییتر 27の句を小林一茶が 書を夏目漱石が それに画を描いた 三愚集 大正9年 も小川芋銭のよく知られた仕事です

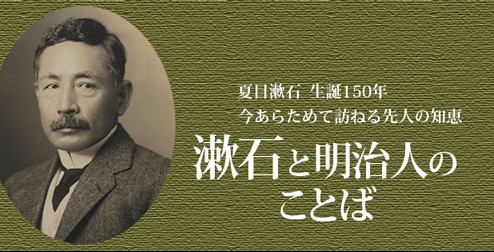

夏目漱石は、二百首を超える漢詩を残した。この詩数は、中国の詩人 と比較すれば、無論、多くはないが、決して少なくはない。漱石の愛好 する東晋・陶淵明(三六五~四二七 (1) )の詩(辞賦を除く)は、現存百二 十首余り。最晩年の谷崎潤一郎が愛する風景を詠んだ歌漱石と明治人のことば361 今年17年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。 漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。夏目漱石、大吐血し死の瀬戸際に至る。 日めくり漱石/8月24日 今から106 年前の明治43年(1910)8月24日、43歳の漱石は伊豆・修善寺の菊屋旅館にいた。 持病の胃潰瘍による入院加療のあと、転地療養のためこの地に足を運んで、19日目を迎えていた

夏目漱石の妻 最終回の感想 森の踏切番日記

漱石とあばた 痘痕 遅報 49 残照の古代ローマ

夏目漱石の美術世界展 東京藝術大学大学美術館 書に関してあれこれ

夏目漱石の作品と代表作 生い立ち 評価

夏目漱石が晩年の9年間を過ごした漱石山房 東京 神楽坂 ガイド

朗読cd 夏目漱石 漱石文学 小説朗読 三四郎 門 こころ cd31枚組 送料サービス

坊ちゃん 誕生のヒントもなった松山中学の卒業生にメッセージを送る 日めくり漱石 3月30日 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

黒猫と一緒に漱石の世界を体験 新宿区立漱石山房記念館 Mammemo

夏目漱石 Wikipedia

夏目漱石 芥川龍之介に宛てた手紙 逸話のうつわ 作家や画家の伝記 手紙 エピソード集

夏目漱石 おとしぶみ おすすめ作品 エピソードご紹介

天才 夏目漱石 はどんな人物か その人生の解説と代表作の紹介 Ken書店

新 夏目漱石 漱石は いつも 私たちに新しい 新潮文庫

夏目漱石の作品紹介と解読 第8 14回 2020年1月10日修正版 戸蒔 秋二 Note

東京ハイキング協会 19 10 06 箱根山から漱石公園 報告 小林妙子

朗読cd 夏目漱石 漱石文学 小説朗読 三四郎 門 こころ cd31枚組 送料サービス

夏目漱石 その9 直球感想文 和室

夏目漱石のおすすめ小説 作品ランキング9選とあらすじ レビュー 読書好き60人が選んだ

夏目漱石 Wikipedia

東京 漱石山房記念館 24日開館 愛媛新聞online

夏目漱石の恋心を偲ぶ湯と 川端康成が執筆に没頭した 雪国の宿 文豪が愛した温泉宿 デイリー新潮

夏目漱石 Wikipedia

最晩年の谷崎潤一郎が愛する風景を詠んだ歌 漱石と明治人のことば361 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

夏目漱石 ブルブル ブルース Blues

お父様 死なないで 漱石晩年 森の踏切番日記

夏目漱石は猫だけでなく犬も飼っていた 文豪どうかしてる逸話集 ダ ヴィンチニュース

夏目漱石 Wikipedia

硝子戸の中 新潮文庫 漱石 夏目 本 通販 Amazon

ヤフオク 絶版本 語句の説明付きでとても読みやすい 講談

夏目漱石の娘 愛子さん 父漱石の霊に捧ぐ より おとしぶみ おすすめ作品 エピソードご紹介

死ぬことばかりを考え続けた 芥川龍之介の ネガティブ名言 10 豊岡 昭彦 高見澤 秀 マネー現代 講談社 1 3

夏目漱石 Wikiwand

文豪夏目漱石の理科的頭脳 再々説 安心 それが最大の敵だ リスク対策 Com 新建新聞社

道草 夏目 漱石 本 通販 Amazon

アサヒビール大山崎山荘美術館で 夏目漱石 生誕150年記念特別展 伏見経済新聞

優秀すぎて年収3 000万円 意外に知らない夏目漱石の生涯を 漱石公園 で学んできた Ikitoki

夏目漱石の晩年のエッセイ集 硝子戸の中 を読み始める いつかどこかで読んだことがある そんな感じの文章が並ぶ これって再読 夏目漱石の文は小難しくなくて好きだ そして 斜に構えた格好が 本と日常 Note

夏目漱石の娘 愛子さん 父漱石の霊に捧ぐ より おとしぶみ おすすめ作品 エピソードご紹介

学問 Puriushi Blog

5月22日は学生 藤村操が華厳の滝から飛び降り自殺した日 歴史に残る名遺書を残し 夏目漱石のうつ病の原因にも

夏目漱石 漱石は30分間も心肺停止状態になったことがある Puriushi Blog

えっ 夏目漱石の顔が Tiktokの新エフェクトが話題に Mogura Vr

夏目漱石生誕150年 森の踏切番日記

夏目漱石 Wikiwand

森鴎外

吾輩は猫である の猫の墓もある 夏目漱石ゆかりの早稲田にある漱石山房記念館に行ってみよう 19年3月1日 エキサイトニュース

夏目漱石 Wikipedia

夏目漱石 最晩年の墨書 二松学舎大がびょうぶ購入 毎日新聞

宗教的渇望に気づかせる文学の力 遠藤周作 芥川龍之介 夏目漱石に触れて Amor

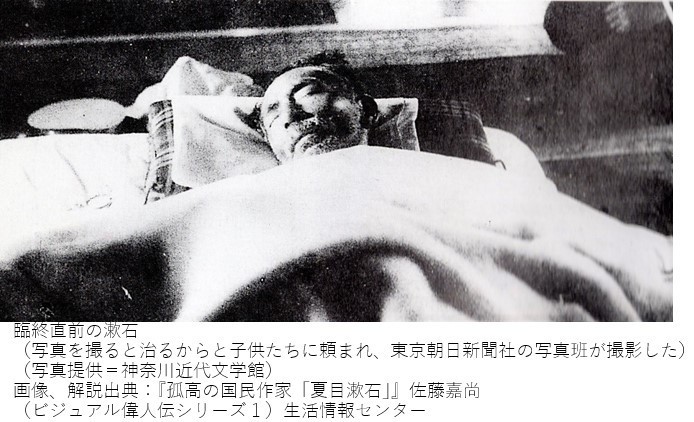

夏目漱石は死ぬ瞬間 水をかけられた 文豪の最期がスゴい

夏目漱石 辞世に見る 生きざま 死にざま

漱石山房記念館 一般社団法人新宿観光振興協会

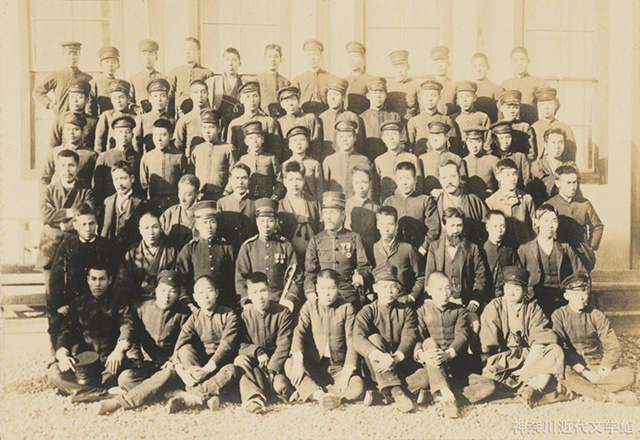

神奈川近代文学館 おうちで会える夏目漱石 デジタルで魅力再発見 推し イマカナ By 神奈川新聞

夏目漱石とはどんな人 生涯 年表まとめ 性格や死因 名言についても紹介 レキシル Rekisiru

夏目漱石 最晩年の墨書 写真特集5 8 毎日新聞

夏目漱石の作品と代表作 生い立ち 評価

孤独を悩み 小説を書くことで解放された日本の文豪 夏目漱石 とらねこ 拡散サイト管理者 月間21万pv フォロバ Note

夏目漱石の名言や格言 有名な小説 こころ はじめ日本の文豪から学ぶ言葉の数々をまとめました

Amazon Co Jp 決定版 夏目漱石全集 近代日本文学電子叢書 Ebook 夏目漱石 近代日本文学電子叢書編集部 本

夏目漱石 1867 1916 小説家 英文学者 が随筆 思い出す事など に記した名言 今週の防災格言226 防災意識を育てるwebマガジン 思則有備 しそくゆうび

夏目漱石の娘 愛子さん 父漱石の霊に捧ぐ より おとしぶみ おすすめ作品 エピソードご紹介

夏目漱石 中 小宮豊隆著 無料まんが 試し読みが豊富 Ebookjapan まんが 漫画 電子書籍をお得に買うなら 無料で読むならebookjapan

夏目漱石 最晩年の墨書 写真特集7 8 毎日新聞

夏目漱石の美術世界展 東京藝術大学大学美術館 書に関してあれこれ

夏目漱石 学燈文庫 坂本 浩 本 通販 Amazon

15 03 直球感想文 和室

小川一 Pa Twitter 夏目漱石の晩年姿のアンドロイドがつくられるそうです aiを搭載し会話も この写真は3月まで森美術館で開催された村上隆さんの展覧会に登場した村上隆アンドロイド 一瞬 本物の村上さんかと T Co Amqa4dywt1

夏目漱石 漱石山房の日々 展 高知県立文学館

漢詩鑑賞 夏目漱石晩年の漢詩 大窪由郎のブログ

神奈川近代文学館 おうちで会える夏目漱石 デジタルで魅力再発見 推し イマカナ By 神奈川新聞

夏目漱石 こころ を読まなくても分かる あらすじを解説 Hachibachi

泣き笑い健康談議 4 夏目漱石と森鴎外 武田邦彦 中部大学

夏目漱石の生涯と人物像 性格 死因 名言 代表作品は History Style

神奈川近代文学館 おうちで会える夏目漱石 デジタルで魅力再発見 推し イマカナ By 神奈川新聞

夏目漱石から始まる 怪奇と幻想 の血脈 内田百閒 芥川龍之介 寺田寅彦らを襲った怪現象 東雅夫 ムーplus

文学史 Ict教材eboard イーボード

1

知っているようで知らない夏目漱石 感想 レビュー 試し読み 読書メーター

芥川龍之介と春陽堂 1 春陽堂書店 明治11年創業の出版社 江戸川乱歩 坂口安吾 種田山頭火など

丸窓のある部屋には 漱石が造語した 則天去私 そくてんきょし の掛け軸が飾られています 天に則 のっと り私を去るの意 夏目漱石が晩年に文学 人生の理想とした境地で 自我の超克を自然の道理に従って生きることに求めようとしたものです Bild Von

夏目漱石の脳は東大に保管されている 天才ゆえに

夏目漱石 世界中で読み継がれる永遠の現代作家 Nippon Com

神奈川近代文学館 おうちで会える夏目漱石 デジタルで魅力再発見 推し イマカナ By 神奈川新聞

ট ইট র オーちゃん 筆子さんの晩年のお写真 初めて見ました 半藤末利子さんもお若いですね 貴重なお写真を見せていただいて ありがとうございます

ヤフオク Z9別冊太陽 夏目漱石 平凡社 漱石文学の世界

夏目漱石とは 妻や死因 名言や こころ などの作品について解説

夏目漱石とは コトバンク

夏目漱石 俳句の聖地 愛媛 松山 吟行ナビえひめ

夏目漱石 最晩年の墨書 写真特集3 8 毎日新聞

夏目漱石の性格は 影響を与えた人物やエピソードと共に紹介 レキシル Rekisiru

夏目漱石の鼻毛をコレクションしちゃった 推しへの愛が強すぎる文豪 内田百閒伝説 和樂web 日本文化の入り口マガジン

夏目漱石 Wikipedia

夏目漱石の実母と養母 土井中照の日々これ好物 子規 漱石と食べものとモノ 楽天ブログ

1

通常展 テーマ展示 越後の哲学者 松岡譲 人と作品 新宿区立漱石山房記念館

夏目 漱石 家との玉の輿婚を狙ったのはあの女流作家 日本の文豪たちの最期の言葉 お知らせ コラム 葬式 葬儀の雅セレモニー

夏目漱石 Wikipedia

夏目漱石の生い立ちと性格は 妻に暴力を振るっていたのは本当 本や漫画 電子書籍をより楽しむためのブログ

漱石の孫娘 姉 森の踏切番日記

3